2012年5月

うなぎは昔、天然うなぎの胸が黄色いことから「むなぎ」と呼ばれていました。その後「うなぎ」と定着しました。

うなぎは古くから日本人に食べられてきました。縄文遺跡の貝塚からうなぎの骨が出土しており、その他

数々の貝塚からうなぎの骨が出土していました。万葉集にもうなぎが登場します。

現在のように割く技術や蒸して脂を落とし、醤油、みりん、砂糖ベースのタレで焼くようになったのは

江戸後期の頃よりと言われています。江戸時代の初めの頃は醤油や砂糖類は高く庶民にはなかなか入ら

なかったようです。

「蒲焼き」の語源はいろいろ説がありますが、昔うなぎは筒切りにして串に刺して焼いて食べていました。

その形が植物の蒲(がま)の穂に似ていることから「蒲焼き」と呼ばれるようになったとされています。

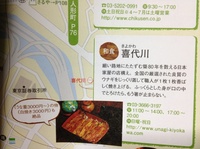

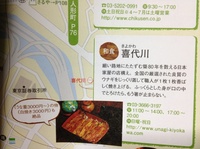

(うなぎ喜代川)

2012年5月30日 13:54 |

個別ページ

こんにちは。喜代川です。

今日はうなぎの業界新聞のご紹介です。

日本養殖新聞 です。

月3回(5、15、25日)の発行です。

うなぎについて、かなりディープに語られています。

わたくしは全く畑違いな環境から嫁いできたものですから、

まさか「うなぎ」についてこれほどまでに語られる内容があるとは思いもしませんでした。

昨今、ギリシャ情勢もうごめいておりますが、うなぎ業界も色々と(にょろにょろと!?)動いているようです。

うなぎ好きな方はもうご存知かもしれませんが、上記HP内にブログも載っていますので

ご覧になってはいかがでしょうか。こちらもまたディープです。

うなぎ業界の一大イベント、土用丑の日!に向けて各うなぎ団体からのポスターもできたようです。

今年の土用丑の日は7月27日(金)です。

毎年夏は混み合いますので、御宴席のご予約はお早めにお願いいたします。

お待ちいたしております。

日本橋小網町 うなぎ喜代川 5代目若女将 ご予約. 03-3666-3197

初めての方は「ご予約に関して」をお読みいただくと助かります

(うなぎ喜代川)

2012年5月28日 20:25 |

個別ページ

生のうなぎは味もなく匂いもせず、魚の中で最も硬く、ゴムと同じ硬さで噛み切れません。

しかし白焼や蒲焼に調理することで甘みと旨み、そして香ばしさが生じ柔らかくなります。

うなぎが硬いのは繊維タンパクであるコラーゲンが多いからです。このコラーゲンが加熱すると

水溶性ゼラチンに変成し肉が柔らかくなります。

それでうなぎを焼いたり、煮たり、揚げたりすると柔らかくなるのです。

(うなぎ喜代川)

2012年5月28日 17:29 |

個別ページ

こんにちは。喜代川です。

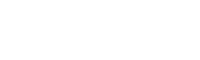

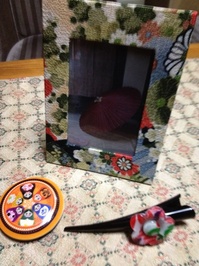

先日、テーブル席の絵を替えました。

菖蒲(あやめ)です。

5月らしくて、とっても好きなお花です。

手前のお人形は若旦那が京都へ行った際のお土産だそうです。

写真を撮ったのが夜なので、ちょっと暗めですが、お昼はもっと明るく見えます。

いらした際にぜひご覧くださいませ。

うなぎ喜代川 5代目若女将

(うなぎ喜代川)

2012年5月25日 10:12 |

個別ページ

こんにちは。喜代川です。

商売繁盛の御祈祷に、小網神社へうかがいました。

小網神社は私ども小網町の氏神様です。

小網神社、といえば最近 「パワースポット」 として有名ですね。

日本橋七福神の一つで、古くから強運厄除として知られてきました。

先日公開の、東野圭吾原作 「麒麟の翼 -劇場版ー」 にも少し出ていらっしゃいました。

土曜日にお若いお客様が多かったのはもしかして小網神社のお参り後でしょうか??

喜代川は小網神社から徒歩数分でございます。

パワースポットと呼ばれる地でエネルギーをお上げになったあとに、

うなぎでさらに運もうなぎのぼり!?

皆様のお越しをお待ち致しております。

うなぎ喜代川 5代目若女将

(うなぎ喜代川)

2012年5月21日 16:10 |

個別ページ

こんにちは。喜代川です。

今日はとてもいいお天気ですね。

もう浴衣を着て歩きたい気分です。

=============

昨日、テーブル席をご利用いただいたお客様から御質問いただきました。

「これって、何て読むんですか?」

↓

↑

そうですよね。

読めないですよね。

こちらは「三四四会(みよしかい)」、と読みます。

私どもの所属している「日本橋料飲組合」の青年部の名前です。

何故この名前なのか若旦那に確認したところ、

「昭和34年4月」、に発足したからだそうです。

だから「三四四会」。

(私は最初「みしし会」かと思いました。まさか「みよし」とは。)

ちなみに、私どもはもう一つ「久松料飲組合」にも属しております。

2つというのは非常に珍しいそうです。

なぜそうなのかについてはまた別のお話がありまして。またの機会に。

皆様、よい週末をお迎えくださいませ。

うなぎ喜代川 5代目若女将

(うなぎ喜代川)

2012年5月19日 10:08 |

個別ページ

こんにちは。喜代川です。

昨日の日経新聞夕刊にこんな記事がありました。

海洋研究開発機構と東大が、7月に、グアム島周辺の太平洋の深海200メートル辺りで、

産卵直前および産卵時のうなぎの行動、を観察するという挑戦をするそうです。

そもそも、うなぎはその生態があまり明らかになっていません。

川魚ではありますが、産卵は海だそうです。今言われているのはフィリピン沖あたりだそうです。

つまり、フィリピン付近の海で生まれて日本の川へやってくる、という摩訶不思議な生き物。

でも、どこでどうやって産卵しているのかはまだ解明されていないそうです。

「うなぎ」は食としては身近なものですが、生物としては謎につつまれているのですね。

今回の調査の目的は、「絶滅の危機にあるうなぎの資源確保」とのことです。

全国のうなぎやさんの為にも、また学術発展のためにも、是非観察に成功していただきたいです。

今年の丑の日は7月27日(金)。

それまでに分かりますでしょうか、楽しみです。

うなぎ喜代川 5代目若女将

(うなぎ喜代川)

2012年5月18日 10:13 |

個別ページ

うなぎができるまで

鰻は仕入れ、割き、串打ち、白焼き、蒸し、本焼きと工程をたどり重箱にはいってできあがります

鰻・・・・その時季に応じて産地を変え厳選された質の良い脂がのった活きのいい鰻を仕入れます

割き

割き方が悪いと蒲焼にする時に照りが出づらくなるのできれいに割きます

中骨、向こう骨、尾びれ、背びれをきれいに取り除きます

串打ち

串は竹串、火力に負けない物を選び丁寧に串打ち

串は竹串、火力に負けない物を選び丁寧に串打ち

白焼き・・・・串を打った鰻を焼き台にのせ備長炭の火力の強さを見極めながら何度も皮と身を手返しをして

位置を変えます。まんべんなく鰻全体に火が通るように丁寧に焼きます

蒸し・・・・脂が落ちすぎないように大きさによって1尾1尾調整して蒸していきます

本焼き

毎日継ぎ足している秘伝のタレをつけ

毎日継ぎ足している秘伝のタレをつけ

火力の強い備長炭で焼きます

表面には香ばしいこげ目がつき遠赤外線効果で

表面には香ばしいこげ目がつき遠赤外線効果で

中まで香り良く焼き上がります。「焼きは一生」と言われるほど熟練の技術が求められます

できあがりです

できあがりです

(うなぎ喜代川)

2012年5月16日 18:33 |

個別ページ

うなぎの肝にはうなぎ同様栄養が豊富です

当店の肝焼きは1本に8個程の肝を使っております

うなぎ1尾に肝は1つしかございませんのでなかなか全ての皆様に提供することが難しいです

そこで肝焼きが食べたいというお客様は前もってお電話にてリクエスト頂ければ出来るだけお取りしておきます

日によってご用意できない場合もございますので何卒ご了承くださいませ

※ご提供できるのは≪平日夜と土曜日のみ≫です

創業140年 うなぎ喜代川 5代目若女将 ご予約. 03-3666-3197

初めての方は「ご予約に関して」をお読みいただくと助かります

(うなぎ喜代川)

2012年5月15日 13:04 |

個別ページ

こんにちは。喜代川です。

お店に出てから初めての休日です。

若旦那にマッサージへ連れて行ってもらいました。

90分もしてもらい、リフレッシュいたしました。

また1週間がんばります。

==========

今日はうなぎ屋の名前についてです。

先日、某雑誌の方に取材にきていただきました。

その中で、「喜代川、の名前の由来はなんですか?」と。

若旦那曰く、

「喜代川、の屋号自体は江戸時代の番付にも載っており、正直なところ定かではありませんが・・・」と前置きしたうえで、

「うなぎは川魚なので、それで”川”がついたのではないかと・・・」。

確かに、

渋谷松川、宮川(つきぢ、日本橋)、初小川(浅草)、前川(浅草)、色川(浅草)、神田川(明神下) ※敬称略

など、”川”のつくうなぎ屋さんは多いですね!若旦那に言われて、はっと気付きました。

各うなぎ屋さんの名前の由来を想像するのもおもしろいですね。

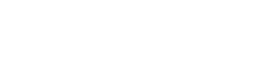

お世話になっているA様からいただきました。ありがとうございます。

うなぎ喜代川 5代目若女将

(うなぎ喜代川)

2012年5月13日 18:24 |

個別ページ

こんにちは。喜代川です。

今日は風が冷たかったですね。

強風の中お越し下さいましたお客様、ありがとうございます。

====

大女将から扇子をもらいました。

うなぎです。

昔、お客様からいただいたものだとか。

是非お店で使おうと思います。

喜んでお見せしますので、お声掛けくださいませ(^_^)

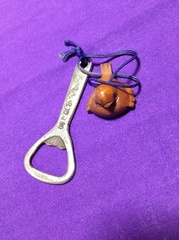

お給仕道具、栓抜きも。

おそらく、つげの福良雀です。

ぷっくら丸くてかわいいです。

こちらも年季モノ。

喜代川では全てに年季が入っています(笑)

「あたしが来る前からあるのよ」By大女将、なものもたくさん。

お越しの際は外観、店内もお楽しみくださいませ。

皆様がよい週末を迎えられますよう。

うなぎ喜代川 5代目若女将

(うなぎ喜代川)

2012年5月12日 20:02 |

個別ページ

| コメント(2)

こんにちは うなぎ喜代川です

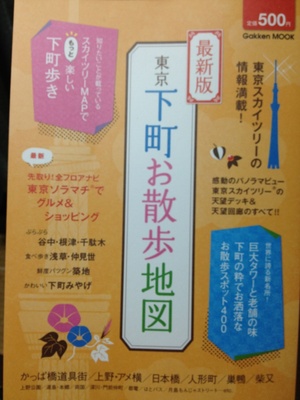

学研さんから雑誌が届きました。

5月24日発売です。

東京スカイツリーを始め、浅草、日本橋、人形町など下町の情報が満載。

ずっと浅草に住んおり、江戸好きな私にとってはたまらない内容です。

同じ料飲組合のみなさまのお店もたくさん載っています。

全体のテイストがかわいらしいので眺めているだけでも楽しい気分になります。

カフェなどでおみかけのさいは是非お手にとってみてくださいね。

日本橋 うなぎ喜代川 5代目若女将 ご予約. 03-3666-3197

初めての方は「ご予約に関して」をお読みいただくと助かります

(うなぎ喜代川)

2012年5月10日 13:38 |

個別ページ

« 2012年4月 |

メインページ |

アーカイブ

| 2012年6月 »